Le barrage de Pwëbuu (Pouembout)

Face au déficit en eau sur la zone VKP, la province Nord agit.

Son objectif : renforcer la ressource en eau de la zone en se dotant d’un barrage à usages multiples.

Face au déficit en eau sur la zone VKP, la province Nord agit.

Son objectif : renforcer la ressource en eau de la zone en se dotant d’un barrage à usages multiples.

L’enjeu du projet de barrage est de concevoir un ouvrage permettant de concilier la préservation de la ressource en eau, que l’on sait fragile, et le développement économique et démographique de la zone.

Ce projet, structurant pour le territoire, va aussi offrir des opportunités pour tous : emploi, formation, développement de nouvelles filières agricoles, touristiques et industrielles…

La finalité du barrage est de permettre une amélioration de la desserte en eau, pour l’eau potable et pour l’irrigation agricole. Le projet doit s’accompagner de pratiques plus responsables en termes d’économies d’eau, de protection des milieux et des écosystèmes, de préservation des sols et des eaux.

Le barrage de Pwëbuu (Pouembout) est donc une réponse à une problématique de sécurisation de la ressource en eau face au développement de ses usages et d’adaptation au changement climatique. Il sera également un véritable outil de développement, déclencheur d’une dynamique nouvelle pour le pôle VKP en apportant son concours dans plusieurs domaines clés :

Le barrage de Pwëbuu (Pouembout), c’est le plus grand projet porté par la province Nord depuis la transversale Koohnê (Koné)-Tiwaka !

Pour relever le défi de ce projet ambitieux, la province a imaginé une gestion de projet basée sur la prise en compte de tous les aspects :

Retrouvez des informations et des éléments de compréhension sur chacune de ces thématiques en parcourant cette page.

A la différence d’autres barrages en Nouvelle-Calédonie, le barrage de Pwëbuu (Pouembout) n’a pas de conduite d’amenée vers les usages. L’eau stockée est directement restituée en pied l’ouvrage et la satisfaction des usages se fait directement par prélèvement dans la rivière ou dans la nappe associée. On parle d’un fonctionnement par « lâchers d’eau ». Ainsi, un débit est en permanence restitué dans la rivière. Ce fonctionnement est plus respectueux de l’environnement qu’un système avec canalisation.

Le lâcher d’eau, en maintenant un débit dans la rivière, permet également de maintenir le niveau d’eau dans la nappe alluviale (eau souterraine) à l’aval et d’empêcher la remontée du biseau salé. Le barrage se remplit en périodes de pluies et une fois qu’il est plein, l’ouvrage fonctionne en « transparence », c'est-à-dire que l’ensemble des débits générés en amont passe par l’évacuateur de crues pour être restitué à l’aval du barrage, comme s’il n’y avait pas de barrage.

En période sèche, l’eau stockée est relâchée dans la rivière avec un débit permettant de combler les besoins1 pour :

Par pompage dans la nappe alluviale (elle-même alimentée par la rivière) :

Une partie de l’eau est restituée en permanence à la rivière pour reconstituer son débit naturel et maintenir des conditions favorables pour la vie des écosystèmes. Ce débit environnemental s’appelle le débit minimum biologique. Il est modulé tout au long de l’année pour garantir le fonctionnement normal du cours d’eau et des milieux naturels associés. Les volumes correspondants sont pris en compte dans le dimensionnement du volume utile du barrage.

Par pompage direct dans le cours d’eau.

Les hypothèses sont basées sur les approches adoptées par l’étude des potentialités agropastorales réalisée par la province Nord en 2016 (bureau d’études Agripole). Elles prévoient un système de polycultures et d’assolement et permettent, sur une partie des surfaces, une occupation des parcelles avec 2 cycles culturaux par an. Ces hypothèses sont compatibles avec la taille de l’ouvrage retenue.

DÉBIT AVAL DU BARRAGE = DÉBIT RESERVÉ + DÉBIT POUR L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE + DÉBIT POUR L’IRRIGATION

N.B : Ce débit est régulièrement contrôlé et modulé en fonction des usages.

Il est également prévu d’installer une microcentrale hydro-électrique au pied de l’ouvrage pour turbiner l’eau restituée. Cet usage d’opportunité reste secondaire par rapport aux usages eau potable et irrigation, permettra de produire une énergie annuelle de 813 MWh (énergie journalière de 2 200 kWh).

1 Les besoins en eau pour l’irrigation et l’alimentation en eau potable ont été quantifiés pour un horizon 2050

2Les surfaces irriguées sont actuellement de l’ordre de 600 ha

3Une année médiane est une année qui présente la probabilité de survenir une année sur deux, ici sur le plan météorologique et notamment pluviométrique. Une année décennale sèche est une année de sécheresse qui présente la probabilité de survenir une année sur dix, ici sur le plan météorologique et notamment pluviométrique

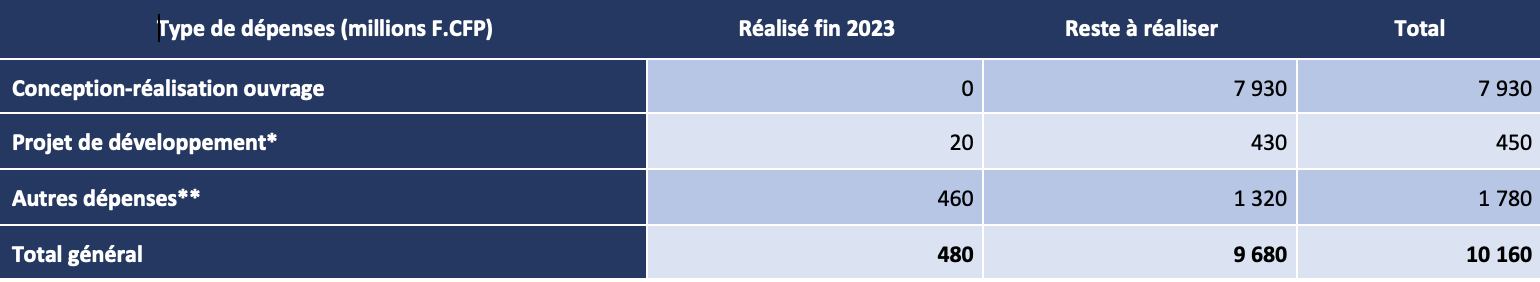

Le coût global du projet, c'est-à-dire les études, la construction de l’ouvrage et l’ensemble des travaux associés (pistes, achat du foncier, réseaux, etc.) est estimé à environ 10 milliards F.CFP. La province Nord prend en charge tous les coûts d'investissement, y compris l'amortissement de l'ouvrage. Ainsi le tableau ci-dessous reprend les coûts d’investissement par catégorie.

*Ici les dépenses relatives au projet de développement ne comprennent que celles liées aux investissements provinciaux déjà identifiés et budgétés.

**Autres dépenses = études et travaux de pistes, captage sur la Papana, achat foncier, études de programmation, études environnementales.

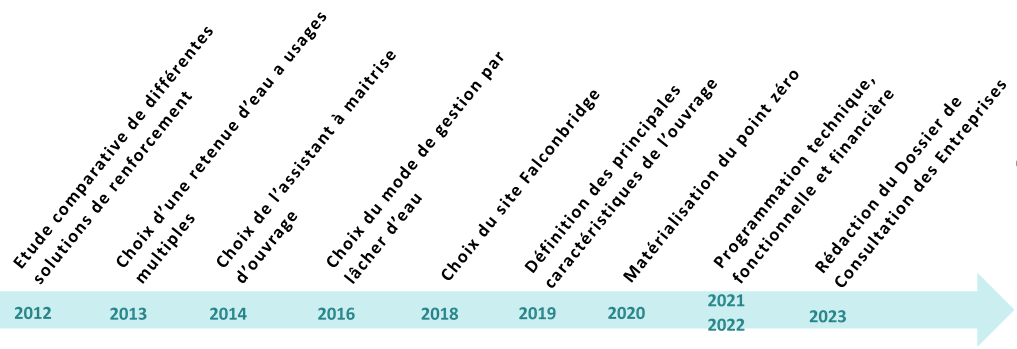

Depuis l’émergence du projet en 2013, 480 millions F.CFP ont été dépensés. Ces coûts ont été financés sur les contrats de développement et sur fonds propres. En effet, Le projet de barrage de Pwëbuu (Pouembout) bénéficie d’un appui de financement dans le cadre du contrat de développement 2017-2024, à hauteur de 1,340 milliards de francs, selon la répartition suivante : PN 17%, Etat 25% et Gouvernement de la Nouvelle Calédonie 58%. Cette enveloppe couvre notamment les études de programmation, les études environnementales, la création d’un captage, le projet de développement, l’acquisition de données topographiques de haute précision, etc.

La province Nord s’associe à l’Etat dans le cadre du Contrat de Développement 2024-2027. Trois opérations liées au barrage y sont inscrites, dont la phase de conception et d’autorisation de l’ouvrage. Ces trois opérations représentent 18,5% du montant global du contrat. Le financement des différents chantiers, projets et études restant à réaliser jusqu’à la fin de la conception de l’ouvrage est ainsi sécurisé.

Une fois l’ouvrage construit, les coûts d’exploitation associés à la gestion de l’ouvrage et du bassin versant sont estimés à 70 millions de francs par an. Cette dépense sera couverte au travers du paiement du service de sécurisation de la ressource par la mise en place d’une participation des usagers.

Dernière mise à jour : 05/2024

Dernière mise à jour : 05/2024